ケトン類が入ってる≠必ず「禁忌、注意」がある

先日、現在「NARD JAPAN認定アロマアドバイザー資格取得コース」を受講されている生徒様より、ご質問を頂きました。

いつもちゃんと前回のレッスンのテキストを読んできてくれる生徒様。

机に向かってガリガリっと勉強しなくても、テキストを眺めるだけで、レッスンの時に気づかなかった、何故?何?があるかも。ぼんやりしながらテキストぱらぱら。おすすめです。

さて、ご質問は?

「ペパーミントはケトンが入っているから禁忌があるのはわかりました。でも、ケトンが入っていても、精油によっては、禁忌ではなく注意だったり、禁忌と注意が両方あるのは何故ですか?」

いい質問です。

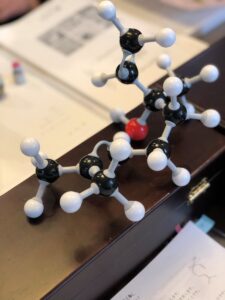

精油は、「芳香分子」という香りの粒が集まってできています。

芳香分子は何百種類もあるそうですが、その化学構造の特徴の共通点で仲間分けしたものを「芳香成分類」と呼んでいます。同じ芳香成分類に属する芳香分子は同じような作用を持つ傾向があり、これを最初に把握することが、個々の精油の性質、効能、使い方の注意を学ぶのに大変役立ちます。

これを学ぶのが、NARD JAPANアロマテラピー協会のアロマテラピーの最大の特徴であり、時に難関ともいわれるところ、、、

けれど、使いたい目的にあった精油を効能から選んだり、安全に使いこなすためには、必要な勉強だと思います。

さて、芳香成分類は十数種類あり、モノテルペン炭化水素類、セスキテルペン炭化水素類、、、と続きます。

この中で、ケトン類は大変有用な成分なのだけれど、ケトン類を多く含む精油には「禁忌」といって、使用するべきでない人について書かれているものが存在します。

例えば、ケトン類を多く含む代表的な精油のうち、ローズマリー・カンファーとラベンダー・スピカの精油を比べると、ローズマリー・カンファーには禁忌があり、ラベンダー・スピカには禁忌がなく注意しかありません。

これは、どちらにも共通して含まれるケトン類のカンファーの含有量によるためです。ローズマリー・カンファーに含まれるカンファーの量は、ラベンダー・スピカよりも多い。

カンファーには固有作用として筋肉弛緩作用や冷却作用などがあり、私の場合は、ローズマリー・カンファーはカンファーを多く含むので肩こり・筋肉痛などに、ラベンダー・スピカは風邪などの呼吸器のトラブルに対して使うことが多いです。

他に、ペパーミントは、モノテルペンアルコール類のl-メントールを多く含み、そのさわやかな香りで多くの方を魅了する精油。私も大好きです。

ですが、ケトン類のl-メントンを比較的多く含み、妊娠中の方、授乳中の方、3歳未満の乳幼児、神経系の疾患がある方などには使用できません。そして、禁忌の他にも注意があります。

実は、同じケトン類の分子といっても、その分子毎に毒性や有効性が異なります。

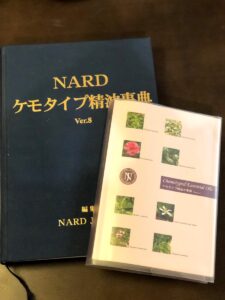

「NARD JAPAN認定アロマアドバイザー資格取得コース」では、ケトン類の毒性については細かく触れられていないけれど、その上級であるNARD JAPAN認定アロマインストラクターのテキストとなる、ケモタイプ精油事典にはケトン類の毒性に関する資料が掲載されています。

一口にケトン類といっても、作用の強さが様々だということが理解できます。

ケトン類の毒性が怖いと思うなら使わないのもあなたの選択肢ですし、安全にその有用性を取り入れたいと思うのであれば、禁忌や注意に従ってレシピを工夫して使いたいものです。

基本は、用量依存の法則に従って、含有量が少ないほど、作用が少なく、危険も少ないといえます。

NARD JAPANのアロマテラピーは、精油の香りだけでなく、分子レベルで精油の効能を読み解き、実践的で使えるアロマテラピーです。

「NARD JAPAN 認定アロマアドバイザー資格取得コース」のフリータイムレッスンは随時募集しています。2月開始でご案内します。または、グループレッスンに途中から参加することも可能です。これから寒くなる時期にかけて、アロマテラピーをとりいれることで、風邪や花粉症のケアにも活かせます。

香りを楽しみながら、使える一生もののアロマテラピーの知識を一緒に学びましょう♪

まずは「体験レッスン」へどうぞ。